生ハムの作り方を解説。イタリア、スペイン、フランスなどヨーロッパの生ハムの製造工程を詳しく紹介!

更新

1915年創業、ワインを輸入しているワインインポーターモトックスが運営するECサイト「UNCORK アンコルク」です。

当店では、ソムリエ資格を持つスタッフが試食をして実際にワインと相性の良かった選りすぐりの生ハム、サラミの食べきりサイズから詰め合わせセットまで豊富に取り扱っています。

こちらのコラムでは、イタリア、フランス、スペインで造られている非加熱生ハムの製造工程を詳しく解説しています。 ぜひご一読いただき、生ハムに少し詳しくなっていただいてから改めて生ハムとワインをお楽しみ下さい。

「生ハムが食べたくなってきた!」という方に、ソムリエが厳選したおすすめの生ハム・サラミを詰め合わせたお得なセットもご用意しています。

生ハムをいろいろ食べてみたいという方は「ワインにあう生ハム・サラミ4種セット」がおすすめです。

プレートに並べるだけでパーティの1品になる「生ハムとサラミのパーティセット」。生ハムとサラミ、さらにピクルスとレーズンがバランスよく組み合わせてたおつまみセットです。ご自宅でのホームパーティやパーティの手土産、ワイン好きへのプレゼントにおすすめです。

当店では、ソムリエ資格を持つスタッフが試食をして実際にワインと相性の良かった選りすぐりの生ハム、サラミの食べきりサイズから詰め合わせセットまで豊富に取り扱っています。

こちらのコラムでは、イタリア、フランス、スペインで造られている非加熱生ハムの製造工程を詳しく解説しています。 ぜひご一読いただき、生ハムに少し詳しくなっていただいてから改めて生ハムとワインをお楽しみ下さい。

「生ハムが食べたくなってきた!」という方に、ソムリエが厳選したおすすめの生ハム・サラミを詰め合わせたお得なセットもご用意しています。

生ハムをいろいろ食べてみたいという方は「ワインにあう生ハム・サラミ4種セット」がおすすめです。

プレートに並べるだけでパーティの1品になる「生ハムとサラミのパーティセット」。生ハムとサラミ、さらにピクルスとレーズンがバランスよく組み合わせてたおつまみセットです。ご自宅でのホームパーティやパーティの手土産、ワイン好きへのプレゼントにおすすめです。

ハムと生ハムの違いは何ですか?

生ハムの製造工程

▷ その1「トリミング・整形」

▷ その2「塩漬け」

▷ その3「表面の洗浄」

▷ その4「乾燥」

▷ その5「グリーシング」

▷ その6「熟成」

▷ その7「官能検査」

比べてみよう!日本で売られている「生ハム」の作り方

まとめ

ハムと生ハムの違いは何ですか?

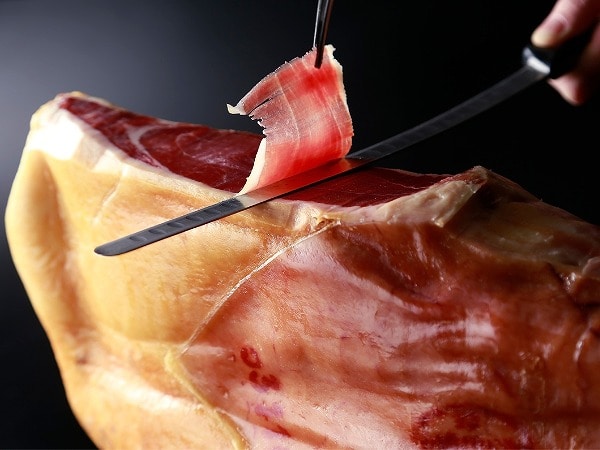

そこから今では、主に豚もも肉を塩漬けし、必要に応じて乾燥や燻煙、加熱などをした加工肉をまとめて「ハム」と呼んでいます。 その中でも豚もも肉を塩漬けして熟成させたものが「生ハム」です。

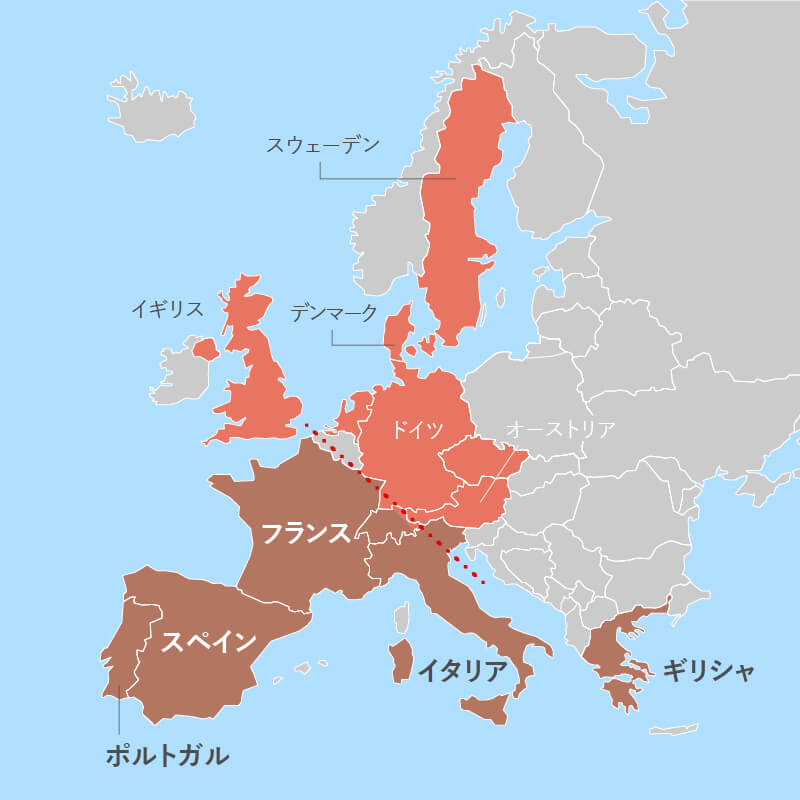

このタイプの生ハムは主にイタリア、スペイン、フランスなど南西ヨーロッパの国々で製造され、北東部ヨーロッパの国々で製造される加熱して作られるハムとは異なります。

生ハムの製造工程

では、生ハムの製法を詳しく見ていきましょう。今回はフランスの生産者から資料写真を提供してもらい、このコラムを作成しました。生ハムは非常に長い歴史があり、各地域の独自の文化の中でその製法が受け継がれていますので、少しずつ細かい点で違いもあります。ですが、基本の製造工程は大体同じなので、おおまかに全体を把握していただければと思います。

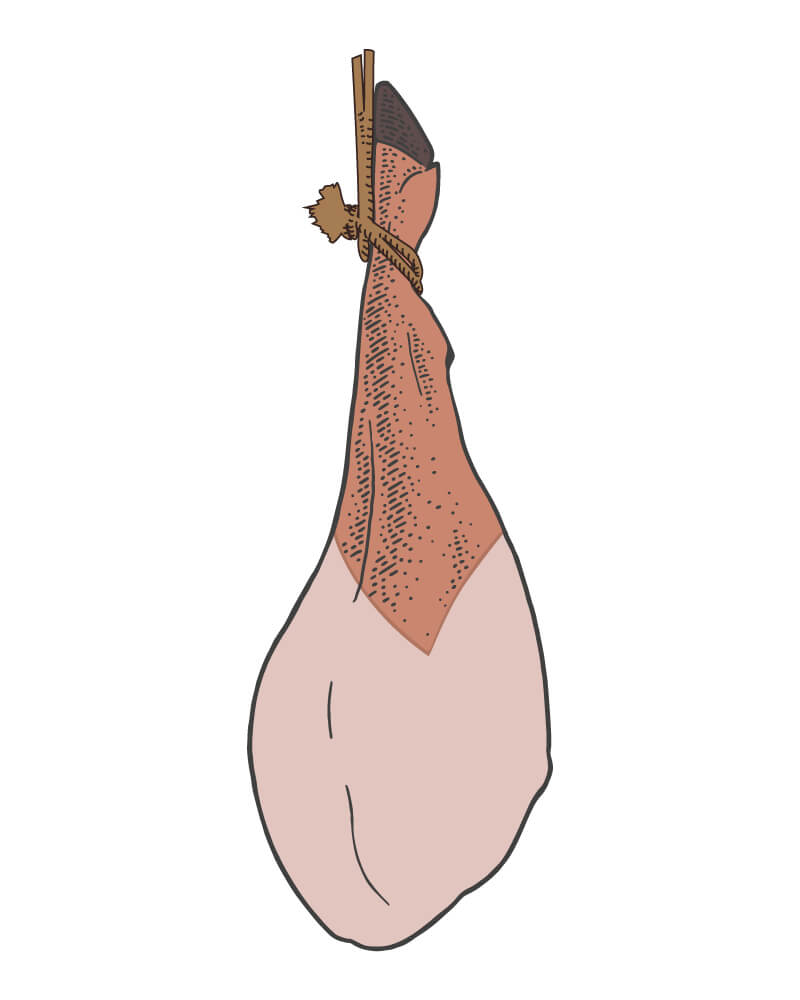

▷ その1「トリミング・整形」

余分な皮、脂肪部分を取り除き形を整え、マッサージを行い、肉の内部に残った血を押し出します。

トリミング・整形作業を終えた豚もも肉がこちらです。

この違いが、次の「塩漬け」のやり方にも違いを生みます。

▷ その2「塩漬け」

先ほど述べたように、イタリアは皮付きで生ハムを仕込むため、より肉に塩が浸透するよう、塩漬け職人が肉にすりこむようにして塩をつけていきます。皮がフィルターの役目を果たしてくれるので、肉に塩をすりこんでも出来上がる生ハムの塩味はマイルドに仕上がります。

塩漬けの方法には2種類あり、一つは豚もも肉と塩を交互に重ねて大きな山のように積み上げていく方法、もう一つはステンレス容器にいれた塩に豚もも肉をどぶ漬けにする方法ですが、後者はイタリアでは見られないと言います。

塩漬けの回数は大体1~2回行われ、2回行う時には1度目の塩漬け後、塩を洗い流します。

その3「表面の洗浄」

塩漬け期間が終わったら塩を洗い流します。表面の塩をハケなどで落としてから、血や汚れなどをぬるま湯できれいに洗い流します。

その4「乾燥」

乾燥が進むにつれ、塩がさらに肉の奥まで浸透するので芯の部分の水分も抜けていき、表面は固くなります。

乾燥は最初から最後まで同じ場所で行うのではなく、途中で場所を変えます。

吊るした原木を、違う温度と湿度に設定された場所に移してさらに乾燥熟成させるのですが、季節や環境、そして生産者によっては、外気を取り入れて行う地域もあります。

スペインの生ハム生産地はこの乾燥熟成の温度帯がイタリア・フランスに比べて高めなこと、さらに皮の一部を除去していること、からより水分がしっかりと抜け、歯応えと凝縮した濃い旨味のある味わいに仕上がります。

それに対しイタリア・フランスは熟成温度帯が低めであること、そして皮付きのまま熟成させていることから水分保湿量が高く、しっとりとした生ハムに仕上がります。

その5「グリーシング」

これをすることで生ハムの乾燥を防ぎ、カビの浸食から守ります。

原木の状態によってグリーシングの厚みを調整する必要があるため、見極めができる高い技術を持った職人の手によって行われます。

その6「熟成」

熟成庫内に生息している酵母など微生物の力で、更に味に深みを持たせるための熟成です。ここで生ハム独特の複雑な旨味、香りが生まれます。

その7「官能検査」

プロシュート・ディ・パルマやハモン・デ・テルエルなどD.O.P(原産地呼称)認定地域の生ハムであれば、各地域にある品質検査機関の検査官によって厳しくチェックされます。

細かく決められた様々なルールを守った上で最後の官能検査に合格したものに、各地域の認定印が与えられ出荷されていきます。

比べてみよう!日本で売られている「生ハム」の作り方

日本のスーパーなどで「生ハム」という商品名が付いて販売されているハムのほとんどは、今まで説明してきた非加熱・乾燥熟成で作られた生ハムではありません。日本でハム・ソーセージなどの食肉加工食品が広まったのは大正時代。第一次世界大戦後に日本に収容されたドイツ人捕虜によって製造技術が広められました。

なので、日本のハムの作り方はドイツの製法から派生したものが主流で、その中の「生ハム」はドイツの「ラックスシンケン」という燻煙生ハムにあたります。

「ラックス」とはドイツ語で「鮭」のことを指し、ハムの色が鮭の身のような紅色をしていることから名づけられたこの生ハムの製造は、ブライン液(塩や香辛料を溶かした水)に豚肉を漬けるところから始まります。豚肉はロース肉、肩肉、もも肉などが使われます。

漬け込んだ豚肉をケーシングやタコ糸などで包装してから4~10時間ほど(メーカーによって違います)軽く冷燻(25度以下で燻製すること)して出来上がり、とイタリアやスペインの生ハムよりも短時間で出来るのが特徴です。(一部、燻煙せず乾燥のみさせたものもあります。)

あっさりとマイルドな味わいで日本人の好みに合うことから国内で製造されている生ハムのほとんどがこのタイプです。

ぜひ次はこの製造方法の違いを知った上で、ヨーロッパの非加熱・乾燥熟成の生ハムと食べ比べてみて下さい。

まとめ

生ハムの作り方についてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか?その国、そしてその地域ごとに食文化や気候に合わせて、長い歴史の中で個性豊かな生ハムが生まれ、今まで作られてきました。

UNCORK(アンコルク)では、生ハムをバラエティ豊かに取り揃えております。 ぜひいろいろな種類を食べ比べて、お好みの生ハムを見つけていただければと思います。

参考文献

■高橋矩彦 発行/ハム&ソーセージ大全/(株)スタジオ タック クリエイティブ/2013

ISBN:978-4-88393-608-3

■早嶋茂 発行/「生ハム」「サラミ」大全/旭屋出版編集部/2018

ISBN:978-4-7511-1353-0

■生ハム教本/一般社団法人日本生ハム協会/2019

コラム監修

■種村慶子/アサヒグラント株式会社

https://asahigrant.co.jp/

PROFILE

S.Tsujimura

UNCORKスタッフ。夫と2人の子供と4人暮らし。お酒は弱いが、お酒&美味しいものを人と囲む空間が大好き。家で食べるごはんが大好きで、平日はノンアルコールワイン、週末にワインを一緒に楽しんでいます。J.S.Aソムリエ。