▷ その2「塩漬け」

塩の味を付け、塩の効果によって余分な水分を抜き、細菌の繁殖を防ぐために豚もも肉に塩漬けします。ミネラル分が豊富な海塩を使う地域が多いです。

先ほど述べたように、イタリアは皮付きで生ハムを仕込むため、より肉に塩が浸透するよう、塩漬け職人が肉にすりこむようにして塩をつけていきます。皮がフィルターの役目を果たしてくれるので、肉に塩をすりこんでも出来上がる生ハムの塩味はマイルドに仕上がります。

スペインは一部皮を除去して仕込むことから、塩の浸透が早く進みすぎないように粗塩を使う地域が多いです。

塩漬けの方法には2種類あり、一つは豚もも肉と塩を交互に重ねて大きな山のように積み上げていく方法、もう一つはステンレス容器にいれた塩に豚もも肉をどぶ漬けにする方法ですが、後者はイタリアでは見られないと言います。

塩漬けの回数は大体1~2回行われ、2回行う時には1度目の塩漬け後、塩を洗い流します。

その3「表面の洗浄」

塩漬け期間が終わったら塩を洗い流します。

表面の塩をハケなどで落としてから、血や汚れなどをぬるま湯できれいに洗い流します。

その4「乾燥」

洗浄した原木(骨付き生ハム)を、湿度・温度をコントロールできる部屋で吊るして乾燥させます。

この最初の乾燥で、まずは表面の洗浄で原木についた水分を飛ばし、乾かします。

乾燥が進むにつれ、塩がさらに肉の奥まで浸透するので芯の部分の水分も抜けていき、表面は固くなります。

乾燥は最初から最後まで同じ場所で行うのではなく、途中で場所を変えます。

吊るした原木を、違う温度と湿度に設定された場所に移してさらに乾燥熟成させるのですが、季節や環境、そして生産者によっては、外気を取り入れて行う地域もあります。

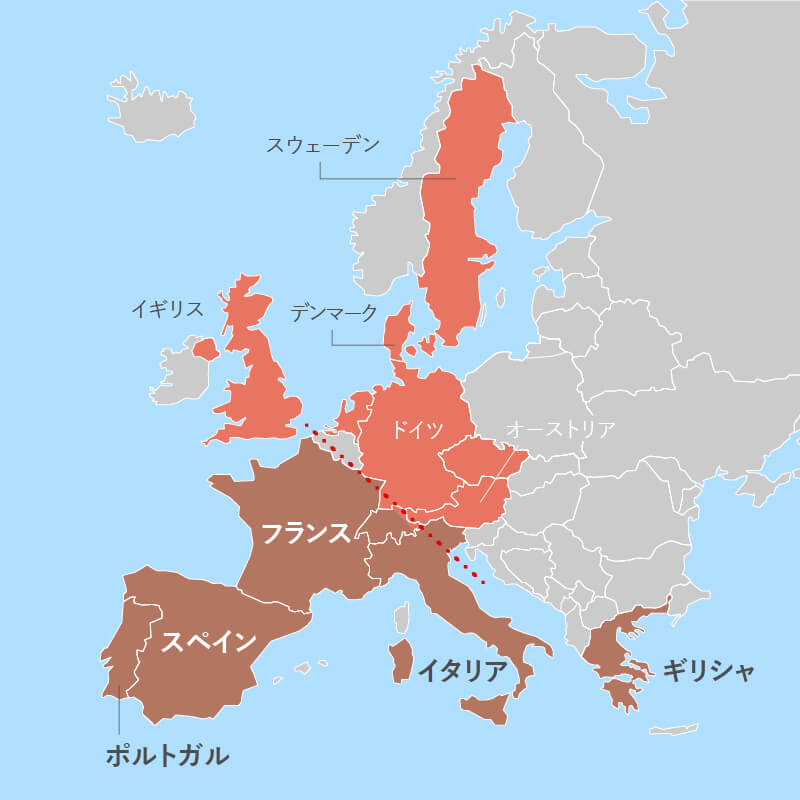

スペインの生ハム生産地はこの乾燥熟成の温度帯がイタリア・フランスに比べて高めなこと、さらに皮の一部を除去していること、からより水分がしっかりと抜け、歯応えと凝縮した濃い旨味のある味わいに仕上がります。

それに対しイタリア・フランスは熟成温度帯が低めであること、そして皮付きのまま熟成させていることから水分保湿量が高く、しっとりとした生ハムに仕上がります。